Admirée … et jalousée, la Côte d’Ivoire rayonne : Ouattara, la diplomatie gagnante d’un grand chef !

C’est Eric Linklatter qui l’a dit : « La diplomatie est l'art de plonger dans des eaux troubles sans faire de "plouf"». L’écrivain britannique du 20ème siècle aurait été le contemporain d’Alassane Ouattara qu’on l’aurait soupçonné de tirer cette réflexion du vécu politique de l’actuel président de la République de Côte d’Ivoire. Tant l’homme d’Etat ivoirien s’affiche aujourd’hui comme le prototype tout craché du grand diplomate que Robert Saint-Jean, un écrivain-journaliste français de la même époque, définissait comme « quelqu’un qui doit empêcher les choses d’arriver ».

Dans l’affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali en juillet 2022 – et qui reste une crise diplomatique majeure entre la Côte d’Ivoire et le Mali –, le chef de l’Etat ivoirien a prouvé tout au long de ce sociodrame qu’aucune situation, aussi inextricable soit-elle, n’est insoluble. Avec un rare sang-froid diplomatique et sans faire des vagues, il est parvenu à résoudre une situation dont la complexité n’augurait rien de bon pour le contingent ivoirien, pris ainsi au piège d’intérêts politiciens d’aventuriers en treillis.

Dès l’arrestation des militaires, accusés par Bamako d’être des "mercenaires ", le chef de l’Etat ivoirien a privilégié la voie du dialogue plutôt que l’escalade. Là où le gouvernement malien de transition affirmait que ces soldats étaient entrés au Mali sans ordre de mission clair et qu’ils représentaient une menace, la Côte d’Ivoire soutenait mordicus que ses soldats faisaient partie du contingent des Éléments de soutien national (NSE) travaillant sous contrat avec la MINUSMA (Mission des Nations unies au Mali), et que leur présence était régulière.

Qu’à cela ne tienne, discrètement, le Président ivoirien a sollicité la médiation de plusieurs acteurs, notamment le Togo, qui a joué un rôle clé dans les négociations. Malgré la tension rendue lourde par les accusations tous azimuts du gouvernement malien de transition, Ouattara a évité tout discours agressif, favorisant le règlement pacifique d’une crise que les putschistes maliens entendaient voir s’amplifier, coûte que coûte.

Finalement, après plusieurs mois de discussions – et malgré cette disposition d’esprit extrêmement conciliante du dirigeant ivoirien –, le 30 décembre 2022, la justice malienne a condamné 46 des soldats à 20 ans de prison, tandis que les trois soldates libérées en septembre 2022 ont écopé de la peine de mort par contumace. Finalement, sous la pression internationale et grâce aux négociations, mais sans doute voyant eux-mêmes l’inanité, voire l’absurdité de leur posture, les insurgés maliens, leur chef Assimi Goïta en tête, se sont résolus à gracier les suppliciés ivoiriens, le 7 janvier 2023.

Cette issue heureuse est en grande partie due aux efforts diplomatiques de la Côte d'Ivoire et de ses partenaires, qui ont su gérer la crise avec patience et stratégie. L'affaire qui a mis en lumière la fragilité des relations entre les deux pays, n’en a pas moins surtout démontré la capacité du Président Ouattara à gérer une crise internationale sans céder à la pression, renforçant ainsi son image de dirigeant pragmatique.

Une autre friction diplomatique est survenue quelques mois après, soit le 19 septembre 2023, quand deux gendarmes ivoiriens ont été arrêtés par des soldats burkinabés près du village de Kwamé Yar, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Selon leurs déclarations – qui n’ont jamais varié –, ils auraient franchi la frontière par inadvertance en poursuivant des orpailleurs clandestins. Contrairement aux incidents similaires précédents, qui se résolvaient généralement par un simple renvoi après vérification d'identité, les deux gendarmes ont été transférés à Ouagadougou et détenus pendant plus d'un an. Leur libération est intervenue en décembre 2024, facilitée par une médiation togolaise. Là encore, il a fallu que la partie ivoirienne fasse preuve de dépassement et que prévalent chez Ouattara et son gouvernement la nécessité de sauvegarder la paix, le bon voisinage et les liens séculaires et historiques qui unissent les deux peuples. Les autorités des deux pays ont engagé des discussions pour résoudre cette situation, mais aujourd’hui encore, les tensions persistent, malgré d’incessantes mains tendues du camp ivoirien.

Sang-froid et flegme face à l’escalade verbal des pontes de l'AES

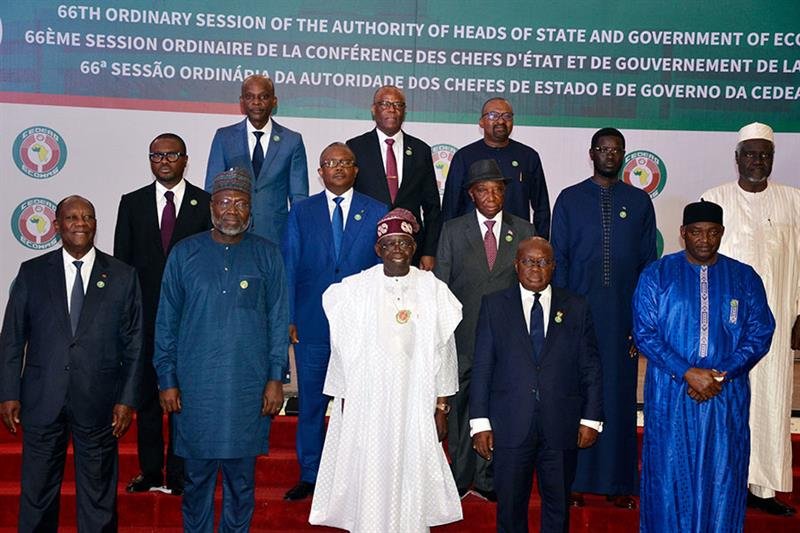

La même sérénité doublée d’un flegme presque britannique, le Président Ouattara en a fait montre face aux accusations des dirigeants de l’Alliance des États du Sahel (AES), composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ces tensions sont survenues dans un contexte de crispation diplomatique entre ces pays et la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire reste un acteur majeur. Les chefs de l'AES reprochent à la CEDEAO, et bien souvent directement à Ouattara, une ingérence dans leurs affaires internes et une posture jugée trop favorable aux puissances occidentales. C’est que ces trois pays, pour être ensemble, ne se ressemblent que trop !

Ils sont d’abord tous les trois des pays sahéliens, dont les territoires subissent régulièrement les assauts des djihadistes. Ils sont ensuite dirigés par des militaires qui ont accédé au pouvoir par un coup d’Etat, dont l’acte anticonstitutionnel et attentatoire aux principes démocratiques a pu prospérer justement parce qu’ils se targuaient en tant que militaires de pouvoir mater rapidement les terroristes en en faisant qu’une bouchée. Ils ont également en commun une posture anti-occidentale, notamment anti-française, dont ils ont inoculé le venin de la haine à leurs populations. Enfin, il y a ce discours panafricaniste où « l’impérialisme » et « le néocolonialisme » occidentaux sont dénoncés avec véhémence, et qui est censé refléter la rupture avec l’ancienne puissance coloniale. Résultat : les bases militaires françaises dans ces trois pays sont priées de débarrasser le plancher, parfois sans ménagement et même dans une atmosphère de vindicte populaire savamment orchestrée par des juntes portées aux nues par les populations, stoppant ainsi net la coopération militaire avec la France.

L’ennui avec ce panafricanisme irascible et tapageur, c’est qu’il s’avère très vite inefficace, inopérant voire stérile. Pis, il fait le lit d’un vide sécuritaire dans ces pays devenus l’épicentre du djihadisme local. Pour preuve, le terrorisme ne s’est jamais autant bien porté au Mali, au Niger et au Burkina Faso que sous ces juntes, devenues entretemps plus autocratiques, liberticides et facteurs d’un misérabilisme croissant au sein de la population. Le désenchantement en est d’autant plus grand que les chefs de ces régimes militaires, qui avaient promis rétablir l’ordre constitutionnel le plus rapidement possible, se sont incrustés dans le marbre rutilant des différents palais présidentiels. Et comme ils ne veulent plus en partir, ils se braquent et deviennent nerveux contre leurs « homologues » de la CEDEAO, qui ne manquent aucune occasion de les inviter à plier bagage. C’est tout le sens de leur hostilité et la pluie de critiques à l’encontre d’Alassane Ouattara, qu’ils considèrent comme la tête pensante, voire la tête de turc, de cette CEDEAO « façon occidentale ».

Ni éclat de voix ni fanfaronnade

Face à ces critiques, l’homme fort d’Abidjan a toujours adopté une approche mesurée, insistant sur la nécessité du dialogue et la stabilité régionale. Ce positionnement illustre clairement la stratégie de Ouattara : préserver le leadership diplomatique de la Côte d’Ivoire tout en évitant une confrontation directe avec ses voisins sahéliens. C’est le dramaturge français, Sacha Guitry, qui le disait bien à propos : « Les diplomates, ça ne se fâche pas, ça prend des notes. »

Des notes, Alassane Ouattara en a tellement pris au cours de sa riche carrière politique que là où la « troïka galonnée » fait étalage de sa carence diplomatique en chassant presque comme des malpropres, les coopérants militaires français, le chef de l’Etat ivoirien adopte une toute autre démarche. Celle d’une rétrocession concertée et apaisée du 43ème BIMA aux Forces Armées de Côte d'Ivoire (FACI) en janvier 2025. Aucun éclat de voix, aucune fanfaronnade de part et d’autre n’a échappé des discussions préparatoires à cette transition, véritable approche exemplaire de coopération et de respect mutuel, qui ne peut être que de nature à renforcer la souveraineté nationale tout en maintenant les relations bilatérales constructives. Ouattara en avait une si claire conscience que implanté à Port-Bouët depuis 1978, le 43ᵉ BIMA a joué un rôle crucial dans la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Et que même si sa rétrocession aux FACI peut être le témoignage de la montée en puissance des capacités de défense ivoiriennes, il reste tout de même patent que cette dynamique est en grande partie due à l’expertise française.

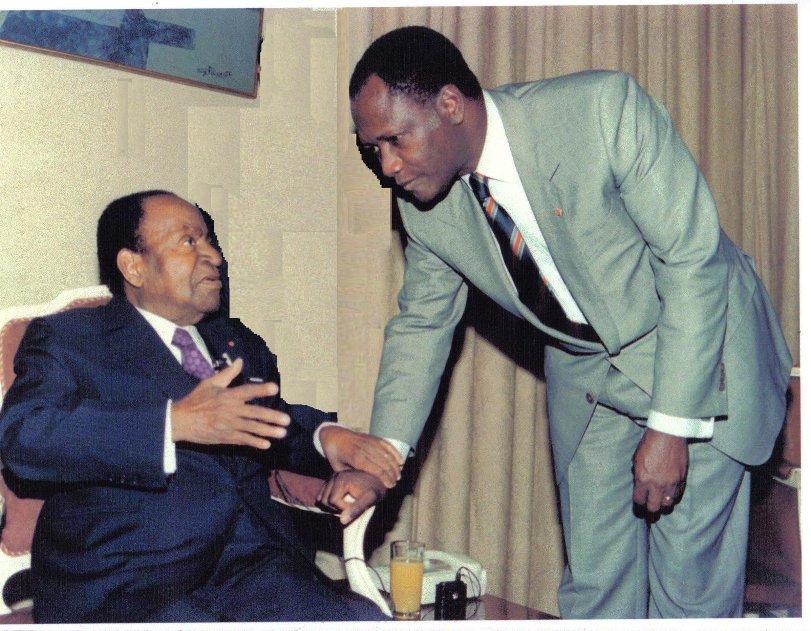

…Comme Houphouët-Boigny

Il y a donc un devoir de gratitude envers la France et les autres puissances occidentales, qui n’échappe guère au Président Ouattara, qui sait combien son « père », mentor et référent politique, Félix Houphouët-Boigny, en avait fait l’un des leviers de sa politique africaine. Le père de l’indépendance ivoirienne était un artisan de l’unité africaine et un médiateur respecté. Il a joué un rôle clé dans la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 1963 et prônait une coopération étroite entre les pays francophones et la France. Il était également un fervent défenseur du dialogue avec les anciennes puissances coloniales, ce qui lui a permis de peser dans les décisions africaines et internationales. Son illustre nom rime aussi avec celui du grand médiateur africain qui a imprimé sa marque dans la résolution de plusieurs crises, notamment en Afrique centrale et australe. Il a facilité des discussions entre belligérants et soutenu des initiatives de paix dans des pays comme l’Angola de Jonas Savimbi et le Liberia de William Tolbert.

Certes, Ouattara, lui, incarne une approche plus technocratique et économique en s’impliquant activement dans les instances sous-régionales comme la CEDEAO et l’UEMOA, contribuant à l’intégration économique et monétaire, mais l’unique Premier ministre d’Houphouët-Boigny, dont le passé d’économiste et de haut fonctionnaire international renforce son poids dans les décisions économiques africaines, n’en est pas moins une figure de proue politique à l’échelle continentale, notamment au sein de l’UA où son influence est prépondérante. Outre son rôle dans la gestion des crises au Mali et en Guinée, Ouattara est le pilier d’une politique très hardie de sécurité sous-régionale de lutte contre le terrorisme au Sahel. En tant que président respecté en Afrique de l’Ouest, il a souvent été sollicité pour la médiation de conflits et la consolidation des processus démocratiques, renforçant ainsi l’image de la Côte d'Ivoire comme un acteur clé de la diplomatie africaine.

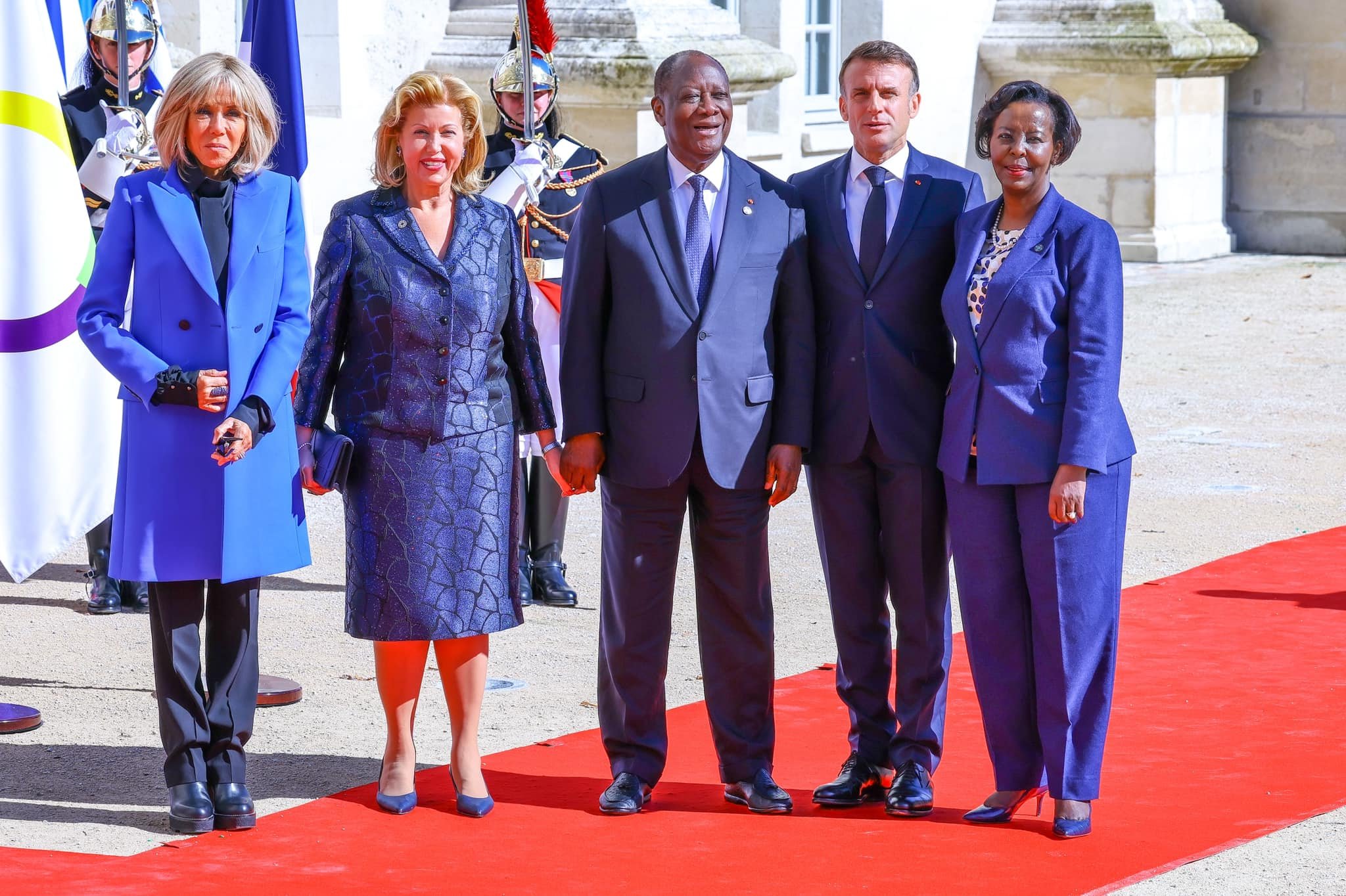

Au niveau international, l’ancien directeur général adjoint du FMI adopte une posture volontariste, axée sur les partenariats économiques avec des puissances émergentes comme la Chine et la Turquie, tout en maintenant des liens solides avec la France et l’Union européenne. Il s’inscrit ainsi davantage dans une logique d’influence institutionnelle via les organisations régionales.

Une gouvernance hautement diplomatique

On peut donc le dire, la gouvernance d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2011, a été fortement marquée par une diplomatie active et une politique d’ouverture sur le plan international. Il a renforcé les liens avec les grandes puissances économiques et politiques, notamment la France, les États-Unis et la Chine, faisant bénéficier son pays d'importants investissements étrangers, notamment dans les infrastructures et l'agriculture. En tant qu’économiste et ancien directeur adjoint du FMI, Ouattara a joué un rôle clé au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Grâce à ses relations avec le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions, la Côte d'Ivoire a bénéficié d’annulations de dettes et d’une amélioration de sa notation économique, attirant ainsi de nouveaux investisseurs. C’est le résultat d’une offensive diplomatique sans doute jamais égalée par un président de la République en exercice, et matérialisée par un incalculable nombre de voyages à l’étranger, qui lui valurent le sobriquet (teinté de raillerie) de Magellan, du nom du navigateur et explorateur portugais considéré comme le premier homme à avoir accompli le tour du monde.

Après la crise post-électorale de 2010-2011, Ouattara a œuvré pour restaurer la paix en Côte d’Ivoire, notamment en collaborant avec les Nations Unies et d’autres acteurs internationaux. Sa diplomatie a contribué au retour du pays sur la scène internationale en tant que partenaire stable et attractif.

Sous son mandat, le pays a accueilli plusieurs événements internationaux, dont l’un des plus importants reste le sommet UE-UA – inédit en Afrique –, qui s’est tenu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan et qui a réuni sur les bords de la lagune Ebrié tout (ou presque) le gotha des décideurs de ce monde. Les Ivoiriens, fiers, ont pu ainsi voir réunis dans leur capitale économique, outre la quinzaine de chefs d’Etat africains venus exprimer leur solidarité et leur convergence de vues à leur homologue ivoirien, le Président français Emmanuel Macron et le secrétaire général des Nations-Unis, Antonio Guteress, la Chancelière allemande Angela Merkel, le président du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, la Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères, Federica Mongherini, le Premier ministre belge, Charles Michel ainsi que le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez. Mais aussi, à l’échelle africaine, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’UA, Ahmed Aboul Gheit, le secrétaire général de la Ligue arabe…

Mais, avant (et après) il y a eu le sommet (les 29 et 30 novembre 2014) puis les jeux (du 21 au 30 juillet 2017) de la Francophonie ; le sommet CEDEAO-UEMOA (10 juillet 2018) ; Africa CEO Forum (2018, 2019, 2022), le sommet UA sur l’industrialisation (26-27 novembre 2023), etc.

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 de vibrante et retentissante mémoire, reste de loin l’événement qui a le plus matérialisé le rayonnement d’une Côte d’Ivoire que le monde entier a pu voir et admirer dans toute sa splendeur et sa force de progrès. La victoire des Eléphants footballeurs à l’issue de la plus belle des CAN jamais réalisée auparavant n’en a que renforcé l’image sur le continent et au-delà du pays d’Alassane Ouattara.

Evidemment, cette gouvernance spectaculaire marquée par un engagement diplomatique fort et une volonté de positionner la Côte d’Ivoire comme un acteur clé en Afrique de l’Ouest, si elle est reconnue et admirée de par le monde entier, n’est pas faite pour plaire à tout le monde. Notamment à un certain voisinage ombrageux, soupçonneux, mais surtout jaloux et envieux, qui cherche permanemment noise à un pays et, surtout, à un Président qui, lui, est résolument tourné vers le développement et l’avancée de ses compatriotes vers des horizons plus enchanteurs.

KORE EMMANUEL